| 名称 |

科学技術の地産・地消レストランの試食会(試行実施)

「音ってそもそもなんだろう?」~オリジナル音色の電子楽器作成を通して学ぶ音の秘密~

|

| 内容 |

「音」、それはヒトの五感のうちの一つ、聴覚を通じて受け取ることのできる万物からのメッセージです。お寺の鐘やクラクションのように何かを知らせるものや、音楽のように生活を豊かにするものまで、様々な用途に使われています。しかし、音そのものが一体どういうものなのか、ということはあまり考えたことがないかもしれません。本講座では「音」を物理と音楽の両方から見ることで、音の真の姿に迫ります。プログラミングを習得しながら自由に音色をつくり、最後はその音を使ってオーケストラを結成します。知っているようで知らなかった「音」の世界に皆様をご招待しましょう。

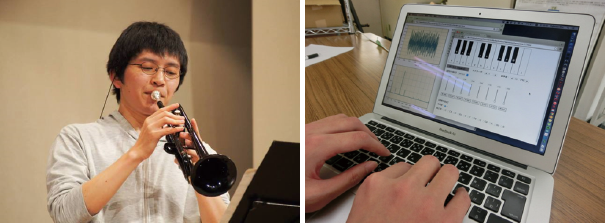

写真左:楽器を演奏する様子

写真右:楽器の音の解析結果をもとに音色を作成する様子 |

| 目次 |

| タイトル |

目的 |

やること |

| 第1章:音と波の関係を学ぼう |

楽器の音の解析を通して、音の大きさ・高さと波の振幅・周波数の関係を学ぶとともに、音階と周波数の対応関係を学ぶ |

「音を耳で聞き、目で見る」

・音の可視化(グラフ化)

・可視化された音の観察

・音の高さに対応する周波数の検討 |

| 第2章:キーボードアプリケーションをつくろう |

キーボードアプリケーションの作成を通して、任意の振幅・周波数の波(オーディオデータ)を生成する方法を学ぶ |

「プログラムで自在に音を鳴らす」

・プログラミングの基礎技術の習得

・オーディオデータの生成と再生

・波の振幅と周波数の設定

・音階に対応する周波数の設定

・キーボードアプリケーションの作成 |

| 第3章:音色を学ぼう |

楽器の音の周波数グラフを観測し、音色と倍音成分の関係を学ぶ |

「音色と波の関係とは」

・可視化された音を観察し音色を決定する要素を検討

・波の重ね合わせの概念の導入 |

| 第4章:オリジナル音色のキーボードアプリケーションをつくろう |

オリジナル音色が設定可能なキーボードアプリケーションの作成を通して、音色と倍音成分の関係を学ぶ |

「オリジナル音色を生み出す」

・波の重ね合わせによる任意波形の生成

・波の重ね合わせによるオリジナル音色の作成

・オリジナル音色のキーボードアプリケーションの作成 |

| 第5章:オーケストラを結成し合奏しよう |

|

|

|

| 主催 |

特定非営利活動法人 natural science |

| 共催 |

東北大学カタールサイエンスキャンパス |

| 講師紹介 |

竹中 恭介(宮城教育大学初等教育教員養成課程芸術・体育系音楽コース 4年)

音楽からみた音、科学から見た音、どちらも元をたどれば同じものです。ものの見方を少し変えると、そこには新しい世界が広がっているということを少しでも感じていただければ幸いです。よろしくお願いします。

藤原 脩(東北大学大学院情報科学研究科応用情報科学専攻 博士課程前期2年)

最新のウェブ技術にはさまざまなものがあり、それを簡単に使いこなせることを知っていただくとともに、ウェブアプリケーション開発の面白さをお伝えできればと存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 |

| 日時 |

平成27年3月26日(木) 09:00~17:00 |

| 場所 |

東北大学・カタールサイエンスキャンパスホール(仙台市青葉区荒巻字青葉6-6-04 管理棟1F) |

| 対象 |

小学校4年生~中学生・高校生・大学生

(※難易度が少し高いので、小学生は相当やる気のある方のみ。) |

| 人数 |

50人 |

| 費用 |

無料 |

| 受講条件 |

PC持参

※下記ソフトウェアを事前にインストールのこと(いずれもフリーソフトウェアです)

<ウェブブラウザ>

Google Chromeの最新版(2/23(月)時点でバージョン40が最新)

<テキストエディタ>

サクラエディタ(Windowsの場合)

CotEditor(Macの場合) |

| その他特記事項 |

・本講座は科学技術の地産・地消レストランの試食会(試行実施)として実施されます。

・イベント当日に撮影した写真を報告書やHP等に使用させていただきますので、予めご了承ください。 |