サイエンス・デイ オブ ザ イヤー2024(宮城県知事賞)受賞企画概要

1.出展プログラム名

2.出展団体名

3.構成員名簿(氏名・学年)

| 氏名 | 役職・学年 |

|---|---|

| 飯塚健太 | サークル代表・学部3年 |

| 喜田大樹 | サークル副代表・学部3年 |

| 伊藤尚哉 | 社会事業局長・学部3年 |

| 所伸哉 | 学部3年 |

| 真子史哉 | 学部3年 |

| 森本啓介 | 学部3年 |

| 小川功祐 | 学部4年 |

| 水川雄介 | 次期代表・学部2年 |

| 岩嵜脩也 | 次期社会事業局長・学部2年 |

| 五十嵐匠矩 | 学部2年 |

| 遠藤悠生 | 学部2年 |

| 黒岩亮太 | 学部2年 |

| 佐藤空馬 | 学部2年 |

| 冨田和樹 | 学部2年 |

| 根岸豊 | 学部2年 |

| 野宮朱莉 | 学部2年 |

| 壬生翔梧 | 学部2年 |

| 山田萌生 | 学部2年 |

| 宇野文智 | 学部1年 |

| 神戸咲弥 | 学部1年 |

| 野原壮悟 | 学部1年 |

4.受賞コメント(約400字)

今回の私たちの出展をきっかけに、風洞という聞き慣れない実験装置でも宮城県には世界最大級のものがあるという”身近さ”を実感し、流体力学をはじめとしたサイエンスに興味を持っていただけると幸いです。

今年初出展で至らぬ点も多々あったかと思いますが、今後も皆様に感動を伝えられるように頑張って参りますので、応援よろしくお願いいたします。

5.プログラム紹介文

6.趣旨・ねらい(どのようなことをねらいとして、出展内容を考えましたか?)

7.具体的な出展内容(6.の目的を実現するために、どのような出展内容としましたか?)

「4.出展の意図・ねらい」で前述した目的を実現するために、我々は「ロケットまわりの空気を操る」をテーマに4つのブースを作り、よく飛ぶロケットを作る流れを実際に体験してもらう出展内容とした。説明の便宜上、4つのブースを①~④と記し詳細を記述する。

想定順路

① “Open Rocket”と呼ばれるロケットの設計を行うことができるソフトウェアを用い、ロケットの羽(以下フィンと呼ぶ)の形と位置を決める。

目的:フィンはロケットの姿勢を制御するための部品であり、その位置や形により、ロケットの安定性や空気抵抗が変わることを学ぶ。

② フィン作り

目的:実際に手を動かすことで、子どもたちが自発的にロケットを作っているという達成感を感じてもらう。

③ 風洞実験で、自分が作ったロケットが安定することを確認する。

目的:風洞実験がロケット周りの空気の流れを測定するための実験であることを学んでもらい、実験を通してロケット周りの空気の流れが安定していることを確認してもらう。また宮城県内にある風洞実験施設の紹介を行い、自分たちの地域にもそのような実験施設があることを知ってもらう。

④ シミュレーションを用いて、作ったロケットがどのような軌道を描くかを確認する

目的:実験によって安定性が確立したロケットを実際に打ち上げるという工程を経ることで、自らが作ったロケットが飛ぶことを感じてもらう。

4つのブースを順番に回ることで、ロケット開発を追体験しながら流体力学の基礎を学ぶことができるようになっている。各ブースには弊団体の大学生が一人以上常駐し、参加者に対しブースの説明のみでなく、流体力学の基礎となる知識を説明することでしっかりとした学びを得られるようにした。

以上の他に、4つのブースに関連した簡単なクイズを用意した。それぞれの答えはブースを体験することで分かるように設定しており、ただやみくもに実験等を体験するだけではない、知識の習得としても不足のない体験ができるよう心がけた。クイズを解いた後は、解説から新たな周辺知識を得ることができる上に、宮城県の特色も活かした内容も含まれている。この方式そのものは、本出展の具体的な内容に拘わらず”科学技術を楽しく学ぶための自然な動線作り”として有効であると考えている。

8.出展内容を説明する写真や図(1点以上)

「5. 具体的な出展内容」で示した番号に沿って説明を行う。

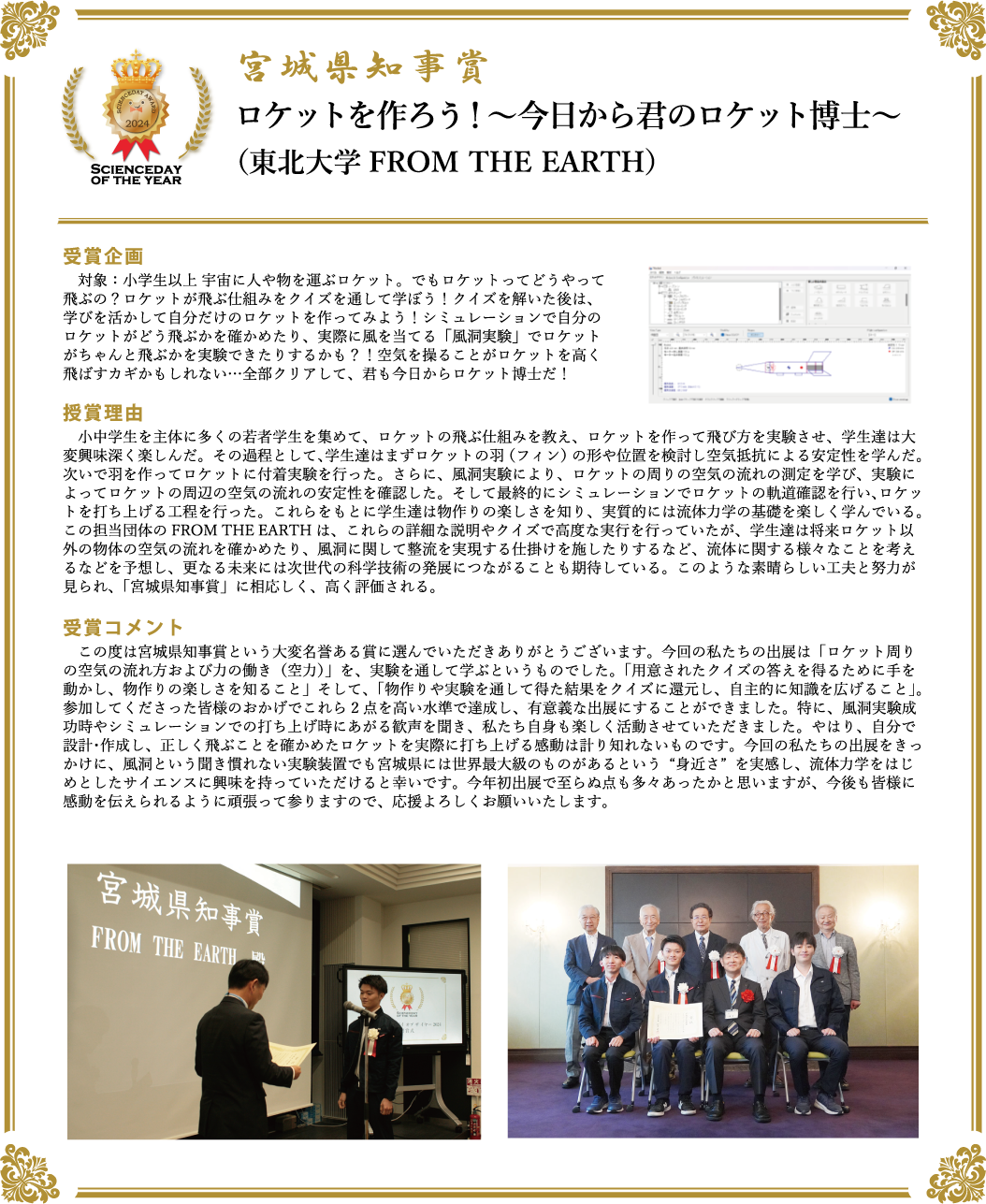

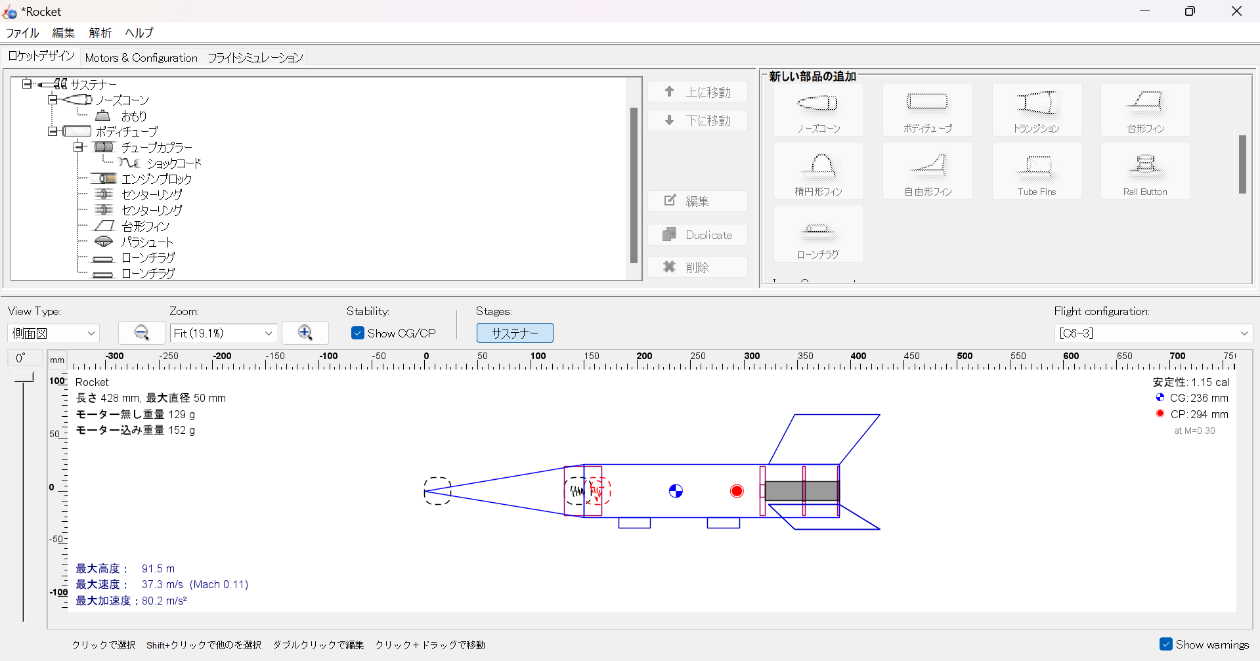

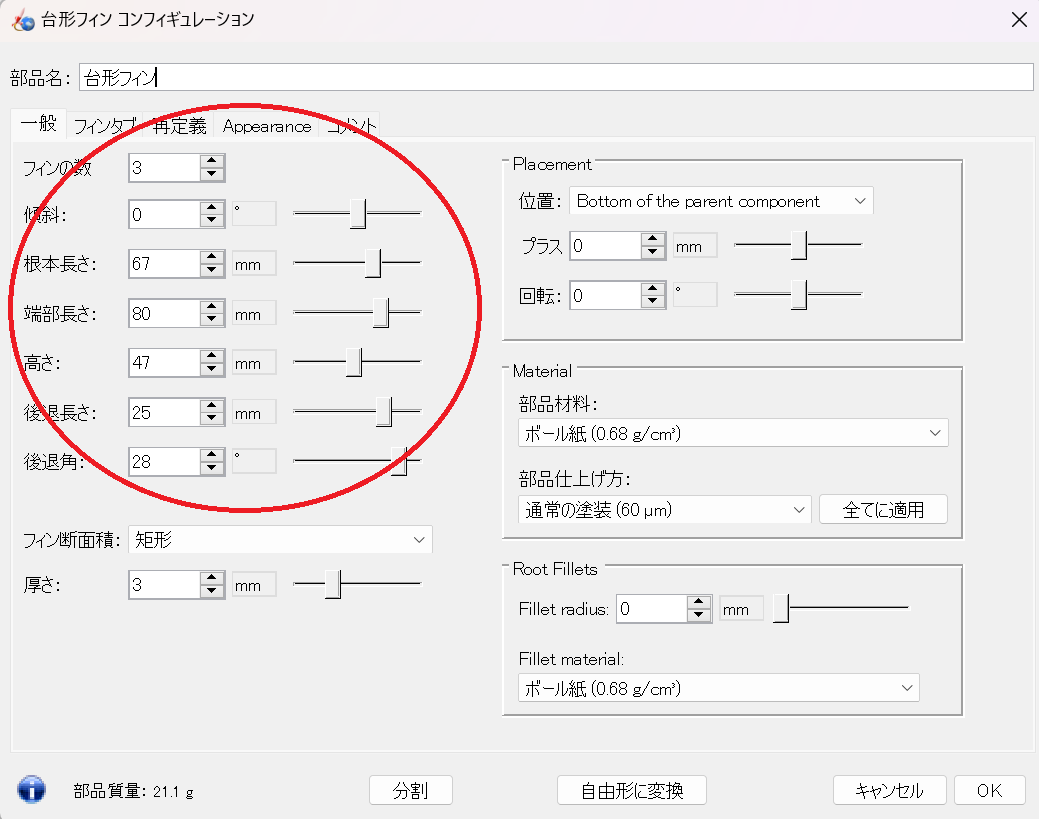

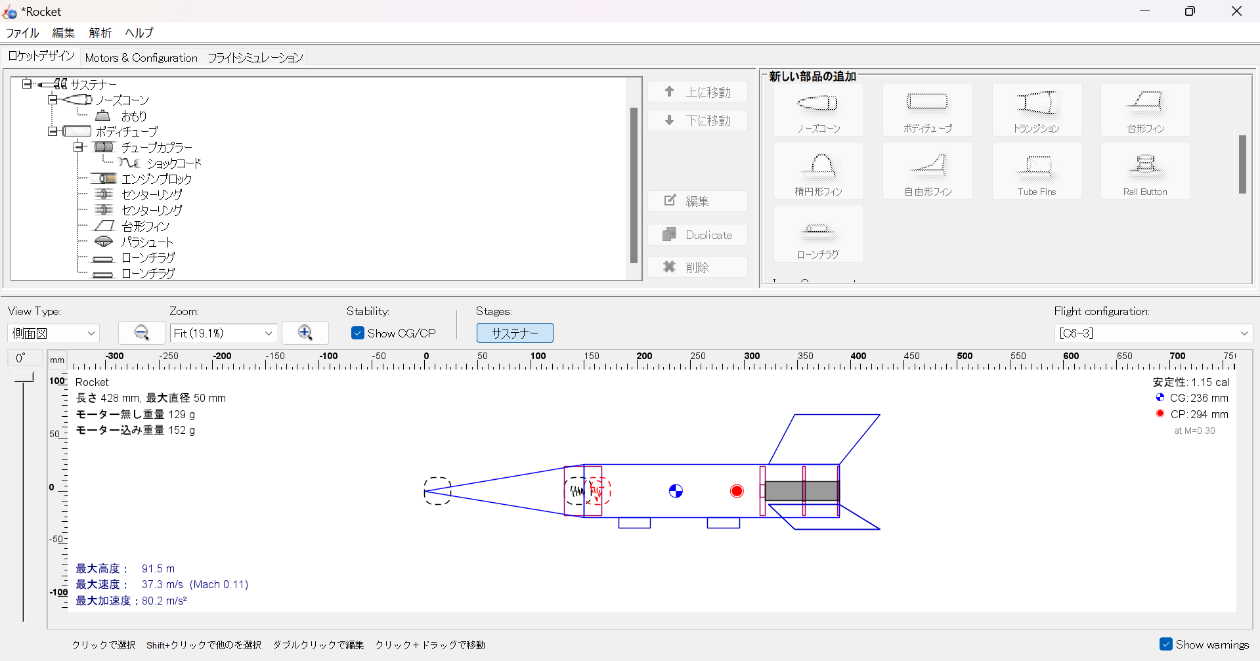

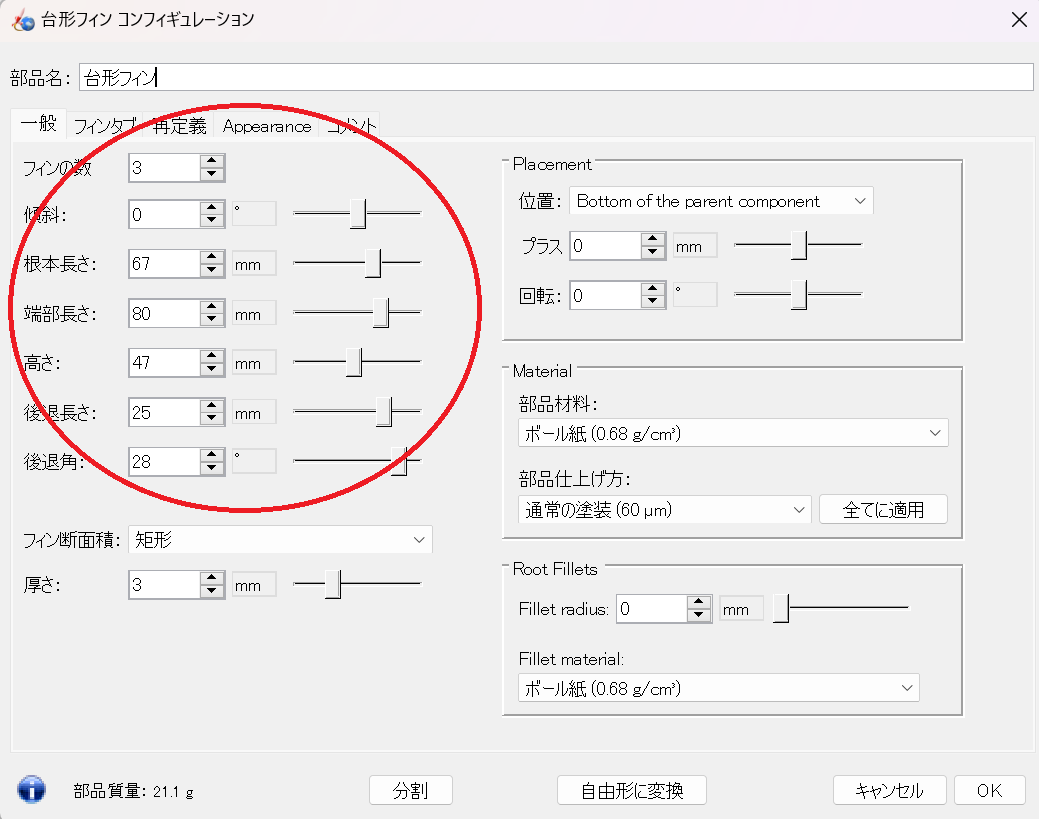

まず①の「Open Rocketでのフィンの設計」に関して、図1のような画面のものを使用する。このソフトは弊団体の大学生のPCを貸し出し、大学生からのアドバイスを受けながら設計を行う。参加者は、フィンの形状と位置を図2の画面から決め、安定性(図1の赤丸部分)が1~1.5程度に収まるように設計を行う。なお、この安定性の値は重心と圧力中心の位置に依るものであるため、ここでフィンの役割などを学ぶ。

次に②のフィン作りである。参加者自ら設計したフィンのデータを元に、牛乳パックを切ることで作成する。安全に配慮し必要な場合は補助を行うことで、弊団体の大学生の目の届く範囲で製作する。作り終えたフィンは、あらかじめフィンを除いて作成し用意してある(安全のためエンジンの代わりにおもりをつけた)ロケットのボディにテープで固定する。なお、資源の有限性にも考慮し、フィンは参加者毎に付けかえてボディは再利用する。

続いて③の風洞実験を説明する。参加者が作成したフィンを取り付けたロケットを軸棒に刺し、風洞の前に置いて風を当てることでロケットの安定性を確かめる。このとき、風上(扇風機がある方向)にロケットの先端が向いて安定すれば、実験は成功となる。逆に、ロケットの後端が扇風機側を向いてしまう場合や、真横を向いてしまう場合には実験は失敗となる。失敗してしまった場合にも、クイズや①②で学んだ結果を基にその原因を簡単に考察することまでを風洞実験とするため、失敗も学びの一環として捉えられるようになっている。

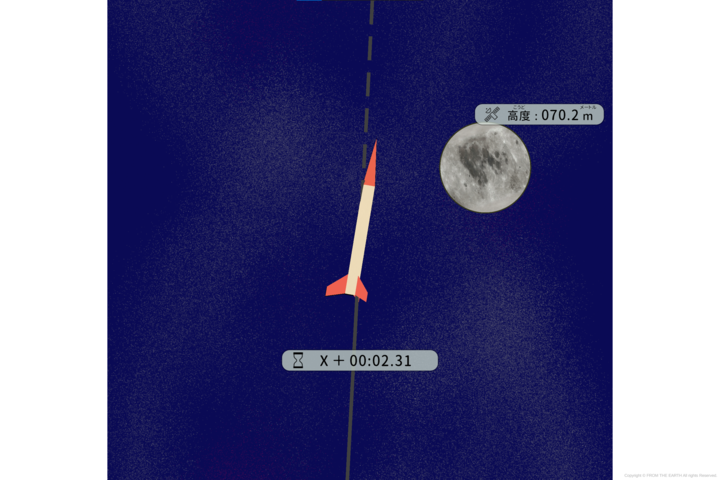

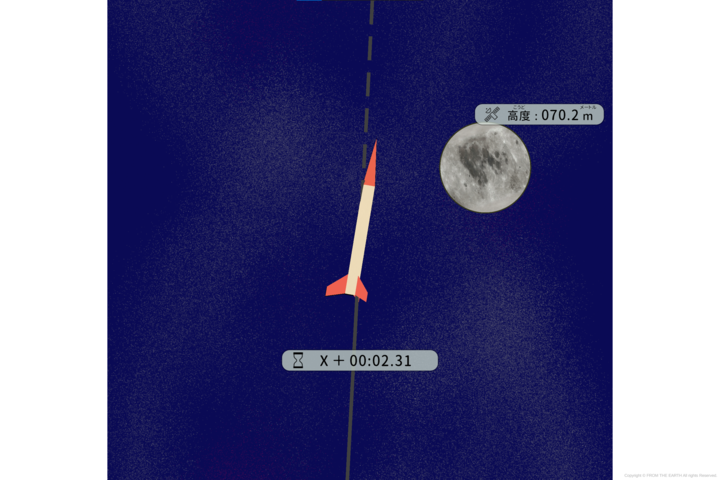

最後に④のシミュレーションについて説明する。図3に当日使用したシミュレーションソフトの画面を示す。実際に設計したロケットがどのような軌道を描いて飛ぶかを視覚化することで、①~③で学んだことの成果を実感することができる。この一連の流れは、物作りにおいて基本となる、実践からフィードバックを得る学びのサイクルを簡単に体験できるようにしたものである。本出展を通して、実際の物作りの楽しさや奥深さを知り、「次はシミュレーションではなく自分でやってみよう」と思ってもらえるような内容及び構成にしている。

図1.Open Rocketの設計画面

図2.フィンの設計方法

図3.シミュレーションソフト

「5. 具体的な出展内容」で示した番号に沿って説明を行う。

まず①の「Open Rocketでのフィンの設計」に関して、図1のような画面のものを使用する。このソフトは弊団体の大学生のPCを貸し出し、大学生からのアドバイスを受けながら設計を行う。参加者は、フィンの形状と位置を図2の画面から決め、安定性(図1の赤丸部分)が1~1.5程度に収まるように設計を行う。なお、この安定性の値は重心と圧力中心の位置に依るものであるため、ここでフィンの役割などを学ぶ。

次に②のフィン作りである。参加者自ら設計したフィンのデータを元に、牛乳パックを切ることで作成する。安全に配慮し必要な場合は補助を行うことで、弊団体の大学生の目の届く範囲で製作する。作り終えたフィンは、あらかじめフィンを除いて作成し用意してある(安全のためエンジンの代わりにおもりをつけた)ロケットのボディにテープで固定する。なお、資源の有限性にも考慮し、フィンは参加者毎に付けかえてボディは再利用する。

続いて③の風洞実験を説明する。参加者が作成したフィンを取り付けたロケットを軸棒に刺し、風洞の前に置いて風を当てることでロケットの安定性を確かめる。このとき、風上(扇風機がある方向)にロケットの先端が向いて安定すれば、実験は成功となる。逆に、ロケットの後端が扇風機側を向いてしまう場合や、真横を向いてしまう場合には実験は失敗となる。失敗してしまった場合にも、クイズや①②で学んだ結果を基にその原因を簡単に考察することまでを風洞実験とするため、失敗も学びの一環として捉えられるようになっている。

最後に④のシミュレーションについて説明する。図3に当日使用したシミュレーションソフトの画面を示す。実際に設計したロケットがどのような軌道を描いて飛ぶかを視覚化することで、①~③で学んだことの成果を実感することができる。この一連の流れは、物作りにおいて基本となる、実践からフィードバックを得る学びのサイクルを簡単に体験できるようにしたものである。本出展を通して、実際の物作りの楽しさや奥深さを知り、「次はシミュレーションではなく自分でやってみよう」と思ってもらえるような内容及び構成にしている。

図1.Open Rocketの設計画面

図2.フィンの設計方法

図3.シミュレーションソフト

9.科学を社会に伝えるために、特に工夫していること・意識していることは何ですか?

そのため本出展では、「体験」に重きを置いている。本出展がメインの対象とする小中学生は、自らの手を動かすことで学びを得ることが多い。そこで4つの体験ブースとそれに付随したクイズを設けることで、楽しく流体力学について学ぶことができる出展になっていると考える。さらに、弊団体が普段行っているロケット製作の流れを実際に追体験することができるため、工学的観点からのアプローチが実現されていると自負している。小中学生の「宇宙」に対するイメージの多くは星や銀河といった理学的側面が多いが、それらのイメージを払拭し、工学部からも宇宙にアプローチできるという新たな進路を彼らに提示できることができれば、工学を主とする弊団体が出展を行うことの意義も明確になるだろう。将来的に次世代を担う子ども達に、本出展を思い出として印象に残してもらうことができれば、科学に対する興味の増幅によって次世代の科学技術の発展につながることが期待できる。特に、使用する材料のほとんどが家庭にあり、家に帰ってからも再現可能であることから、ロケット以外の物体の空気の流れを確かめるといった自発的学びが促進されるだろう。このような小さな一歩が将来を大きく動かすための推進力となることは間違いないだろう。

最後に、既に高度な知識を有する参加者に対しても、可能な限り科学技術を実感していただく工夫を施している。例えば風洞に関して、風洞実験で使用する空気の流れは(ロケットが静止した空気の中を進むことを再現するので)整流であることが望ましい。そこで、本学の付属研究所の1つである流体科学研究所の風洞から得た知識を用いて、整流を実現する仕掛けを施していることなど、可能な限りたくさんの参加者が流体に関する様々な学びを得られることを意識している。

10.その他、アピールポイントなど、ご自由にご記入ください(自由記入欄)

さらに学びの目標として、7/1に行われたH3ロケットの打ち上げと自発的に関連できることを高度の達成目標と想定している。今回の体験ではフィンの影響力を実感することができるが、H3ロケットにはフィンが付いていない。この違いまで考えることができるように誘導することで、実社会で実用化される技術との知識的な結びつきがより鮮明となり、より高度な学びを得ることができるようになっている。このような時事的ニュースとの関連や風洞に関する専門性の高い知識の提供による学びの発展の他にも、同様の仕組みを身近な科学技術として用いられていることも、体験の過程で説明を行う。例えば、今回の風洞実験で確かめる安定性は、飛行機の姿勢をコントロールしやすくするための工夫として用いられている。今回ロケットに関するものとして得られた知識が、身の回りで多く応用されていることを学べる機会を提供し、科学技術に関する理解増進を図る。