サイエンス・デイ オブ ザ イヤー2024(東北経済産業局長賞)受賞企画概要

1.出展プログラム名

天平時代の造形技術「乾漆」を体感しよう!

2.出展団体名

公立大学法人宮城大学 土岐謙次研究室

3.構成員名簿(氏名・学年)

| 氏名 | 役職・学年 |

|---|---|

| 土岐 謙次 | 事業構想学群 教授 |

4.受賞コメント(約400字)

この度は東北経済産業局長賞を頂戴し、誠に光栄に思います。漆は日本の伝統工芸として良く知られていると思います。天平時代には麻布を漆で固める乾漆(かんしつ)という技法で仏像も作られました。乾漆製の国宝阿修羅像は、千三百年たった今でも当時のみずみずしい姿を現代に伝えています。私たちは乾漆の力学的物性を科学的に検証し、乾漆を現代に蘇る最先端素材として捉え「構造乾漆」と名付け、その構造的・デザイン的可能性を研究しています。これまで漆は工芸の文脈で取り扱われてきましたが、漆が化学変化によって硬化することや、造形物を力学的に検証できることなど、サイエンスの視点から眺めると新しい可能性が見えてきます。こうした思いで研究を続けて参りました私にとって、この度の受賞は大変勇気づけられるものです。今回の受賞を通じて、乾漆製の家具などが私達のくらしの中の漆の新しい在り方となるきっかけになることを祈っています。

5.プログラム紹介文

はるか1,300年前の天平時代に確立した乾漆(かんしつ・麻布などを漆で固めたもの)は、現代のFRP(繊維強化プラスチック)と原理的に同じ造形技法です。しかし、現代まで乾漆自体が構造となって荷重を支えるような家具や建築物はほとんど作られていません。私たちは乾漆の力学的物性を科学的に検証し、乾漆を現代に蘇る最先端素材として捉え「構造乾漆」と名付け、その構造的・デザイン的可能性を研究しています。会場では紙と布と漆だけで出来た椅子に実際に座ってみて現代に蘇った古代の優れた造形技術を体験してみましょう。

6.趣旨・ねらい(どのようなことをねらいとして、出展内容を考えましたか?)

漆は塗料であるばかりではなく、非常に優れた造形素材でもあります。日本古来の造形技法である乾漆(かんしつ・麻布などを漆で固めたもの)は、奈良時代から平安時代中頃まで彫像製作を中心に用いられました。しかし、現代まで乾漆そのものが主構造となり自立し、さらに荷重を支えるような家具や調度品はほとんど作られていません。乾漆は天平時代以降の技術的断絶はありますが、繊維骨材を用いて母材を強化するという点において、FRP(Fiber-Reinforced Plastic/ 繊維強化プラスチック)より遙か千数百年も先駆けて実現された原理的に同じ発想の技法です。私たちは乾漆の構造材としての力学的物性を検証し、乾漆を航空宇宙や自動車産業で使われている最先端素材の繊維補強樹脂の一種と捉え、「構造乾漆」と名付け、その構造的・デザイン的可能性を研究しています。「工芸」としての概念を越える漆の現代工業的な可能性の啓発を意図しています。

7.具体的な出展内容(6.の目的を実現するために、どのような出展内容としましたか?)

来場者に乾漆の優れた強度的性能を直接体験してもらうことを目的に、実際に座ることができる椅子や座椅子、剛性感・強度を実感できるテーブルを出展します。

5-1:椅子は3DCADで設計、レーザーカッターで切り抜かれた木型を使って、麻布を8層積層して漆で固めて制作しています。

5-2:座椅子は紙のハニカムコアを内蔵し乾漆コンポジット構造とすることで、軽量でかつ高強度な構造を作ることに成功しており、強度試験・耐久性試験JIS S1203:1998/ISO 7173 : 1989 区分3 座面静的強度1,300N 背もたれ耐久性330Nx50,000回をクリアしています。

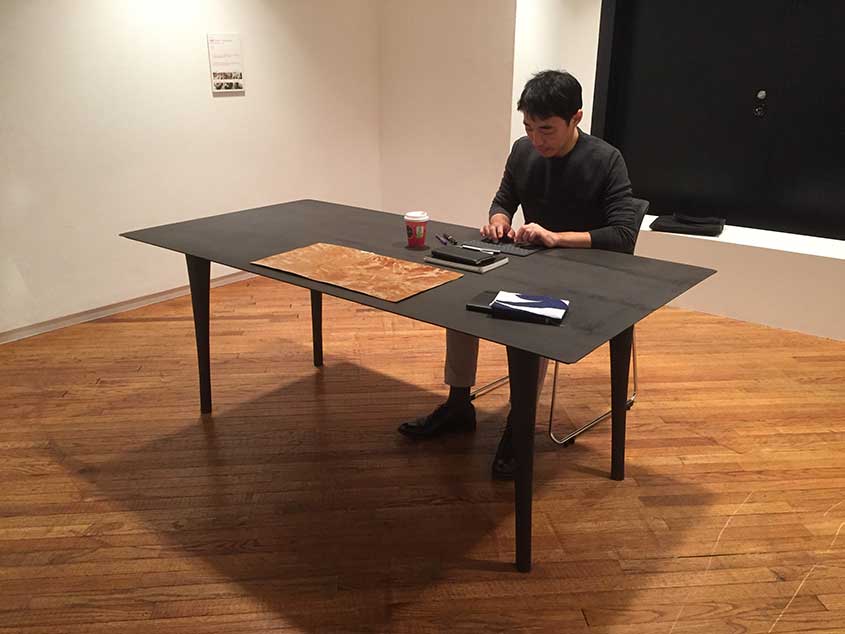

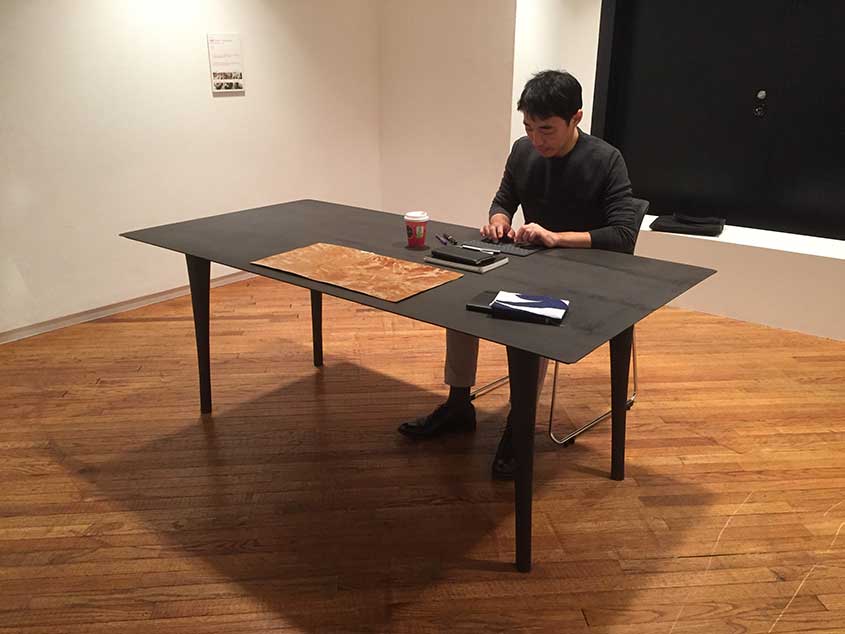

5-3:テーブルは現代的な強度要件を満たすためにペーパーハニカム・乾漆コンポジット(漆、綿および麻、紙)製です。1800x900mmサイズで約12kgとテーブルとしては「超」軽量、もちろん十分な実用強度は実験で実証済みです。脚は3Dプリント出力した原型に乾漆を積層してゆき、最終的には原型を抜き出して中空構造としています。脚は焼き入れ処理を行い、乾漆の最大強度を引き出しています。また天板には本研究の特許「カード及びその製造方法」特許第7256561号により、携帯電話をかざすことでテーブルの技術情報が得られる非接触型通信機能を備えています。

8.出展内容を説明する写真や図(1点以上)

乾漆椅子

乾漆座椅子

乾漆テーブル

乾漆椅子

乾漆座椅子

乾漆テーブル

9.科学を社会に伝えるために、特に工夫していること・意識していることは何ですか?

「漆器」は知っていても「漆」そのものがどんなものなのか、木の樹液であることを知っている人も多くはないでしょう。漆は空気中の水分から酸素を取り込んで化学反応によって硬化する天然の樹脂です。漆は塗料と理解されていますが、古来漆は接着剤としても使われてきたこともあまり知られてはいないようです。また、漆には天然の抗菌作用があります。禅寺では食後のお茶わんにお湯を注いで飲み干したあと、布巾で丁寧に拭いておしまいにしますが、これも漆器の抗菌作用あってのことでしょう。

漆はその技法や伝統や文化など「工芸」の文脈で語られることがほとんどですが、性能に着目すると、その抗菌性や接着性能、麻布との組み合わせによる高強度な樹脂であることなど、科学的なアプローチで理解・分析できる優れた天然素材と言えます。私は工芸分野で培われた技術を、科学的な分析に基づく工学的性能の検証を経て、デジタルデザインと設計およびデジタルファブリケーションを活用した現代的なモノ作りを展開しています。「工芸」分野以外の理解を得られるよう工学的な研究アプローチをとっています。

漆はその技法や伝統や文化など「工芸」の文脈で語られることがほとんどですが、性能に着目すると、その抗菌性や接着性能、麻布との組み合わせによる高強度な樹脂であることなど、科学的なアプローチで理解・分析できる優れた天然素材と言えます。私は工芸分野で培われた技術を、科学的な分析に基づく工学的性能の検証を経て、デジタルデザインと設計およびデジタルファブリケーションを活用した現代的なモノ作りを展開しています。「工芸」分野以外の理解を得られるよう工学的な研究アプローチをとっています。

10.その他、アピールポイントなど、ご自由にご記入ください(自由記入欄)

現在、せんだいメディアテーク設計者の建築家伊東豊雄氏と共に乾漆構造による建築を建設中で、2024年10月に韓国・光州に竣工の予定です。本企画は光州ビエンナーレの建築企画で、2年に一度世界中から選ばれた4組の建築家が、各回のテーマにそって実験的なパビリオン建築を設計するというものです。今回は伊東豊雄さんが選ばれ、気候変動や環境をテーマとした建築が求められる中、宮城大学と東京藝術大学が共同で開発してきた「構造乾漆」に白羽の矢が立ち、建築構造に特化すべく1年にわたって開発を続けてきました。木造建築に外装として漆が塗られることは伝統的に一般的ですが、本件は紙と布と漆による構造のみで作られる恐らく世界初の屋外建築となります。