サイエンス・デイ オブ ザ イヤー2024(JST理事長賞)受賞企画概要

1.出展プログラム名

発酵食品の不思議 ~コウジキンがつくる「こうそ」/美味しい「みそ玉」をつくろう~

2.出展団体名

公立大学法人宮城大学 発酵化学研究室

3.構成員名簿(氏名・学年)

| 氏名 | 役職・学年 |

|---|---|

| 金内 誠 | 食産業学群 教授 |

| 阿部旭 | 食産業学群 3年 |

| 武石真子 | 食産業学群 3年 |

| 矢内茉里奈 | 食産業学群 3年 |

| 吉田穂香 | 食産業学群 3年 |

| 宮川咲良 | 食産業学群 3年 |

4.受賞コメント(約400字)

この度、JST理事長賞をいただき、大変光栄に思っております。ありがとうございました。このような機会を運営してくださったサイエンスデイの事務局のみなさまに感謝申し上げます。今回の講座は、我々の学生スタッフ、80名の小学生と保護者の皆様とが一体となってつくり上げた講座でした。われわれの研究対象である発酵食品は、先人たちの知恵や技術が詰まったもので、この知恵や技術を科学的解明し、理解してもらうために、みそを題材に、味噌の原料であるコウジキンのつくる酵素の実験と発酵食品である仙台みそを使ったみそ玉つくりを行いました。みそ玉はみそと具材と混ぜて丸めてつくる古来のインスタントみそ汁の素です。

参加した小学生たちは、目を輝かせておりました。このような機会を通じて、発酵食品に興味を持っていただけたかと思います。また、この時の小学生たちの姿を見て、私自身も社会で実装できる研究に益々邁進していきたく思いました。

さらに、このイベントをきっかけに、食材王国宮城の地から「社会」と繋がりを持って「食産業学」に貢献できる人材が育ってくれることを願っております。

参加した小学生たちは、目を輝かせておりました。このような機会を通じて、発酵食品に興味を持っていただけたかと思います。また、この時の小学生たちの姿を見て、私自身も社会で実装できる研究に益々邁進していきたく思いました。

さらに、このイベントをきっかけに、食材王国宮城の地から「社会」と繋がりを持って「食産業学」に貢献できる人材が育ってくれることを願っております。

5.プログラム紹介文

日本のでんとう食品である「みそ」や「しょうゆ」は、コウジキンによってつくられます。コウジキンはたくさんの「こうそ」を作り出すことによって、みそやしょうゆが発酵(はっこう)することができるのです。この「こうそ」の不思議を実験(じっけん)によって体験してもらいます。最後に仙台のでんとう食品の「仙台みそ」を使った「みそ玉」つくりにチャレンジしてもらいます。*みそ玉は、みそに食材を混ぜ込んだ「インスタントみそ汁のもと」のこと。作ったみそ玉は、お家に帰ってからおわんに移して、熱湯を注ぎ入れてください。美味しいおみそ汁が出来上がります。

6.趣旨・ねらい(どのようなことをねらいとして、出展内容を考えましたか?)

宮城県を代表とする食文化の一つである「仙台みそ」について理解してもらうことを目的とする。それと同時に、みそができるメカニズムをコウジキンがつくる酵素の視点から理解してもらうことを目的として出展する。

給食や日頃の食事で日頃食べている「みそ」がどのように,つくられていることを理解してもらう。また、実際に「みそ」を手にとった感触やにおい、またみその調理法などを理解し、日本の伝統食にも興味を持ってもらう。

給食や日頃の食事で日頃食べている「みそ」がどのように,つくられていることを理解してもらう。また、実際に「みそ」を手にとった感触やにおい、またみその調理法などを理解し、日本の伝統食にも興味を持ってもらう。

7.具体的な出展内容(6.の目的を実現するために、どのような出展内容としましたか?)

5-1. コウジキンの観察とコウジキンがつくる酵素を理解する実験と講義

1. コウジキンとは?

本来コウジキンは、カビの一種であまり好まれるものではない。ところが日本の伝統的発酵食品・食材であるみそやしょうゆ,みりん,漬物・・・・・は、コウジキンからつくられるコメコウジによってつくられること理解する。そこで、実際の市販の「コメコウジ」の試食やコウジキンの観察、さらにコウジキンを温めて作られる甘酒の試食を行う。

2. コウジキンがつくる酵素類

上記のような食材がつくられるのは、コウジキンがつくる酵素によるものであることを理解するために、コウジキンから抽出した酵素の中から、デンプン分解酵素とセルラーゼ、プロテアーゼについて、デンプン分解実験(ヨウ素反応)、チーズやお肉の軟化などの講義を行う。

3. 酵素を固める固定化酵素

コウジキンのつくった酵素の中からデンプン分解酵素に注目する。この酵素をアルギン酸カルシウム法によって包括・固定し、「固定化酵素」を調整し、デンプン溶液に接触されて、分解するかについての実験を行う。

5-2. みそ玉つくり

仙台味噌を原料に「みそ玉」つくりを行う。仙台みそにうまみの元となる鰹節と乾燥豆腐、わかめ、ネギなどを加え、手袋をして、丸めて「みそ玉」をつくる。そこに花麩やあられ、乾燥野菜、ごま、オキアミなどで、飾りつけて、自分なりの味付けや飾りつけて、おみそ汁用「インスタントみそ」をつくる。

8.出展内容を説明する写真や図(1点以上)

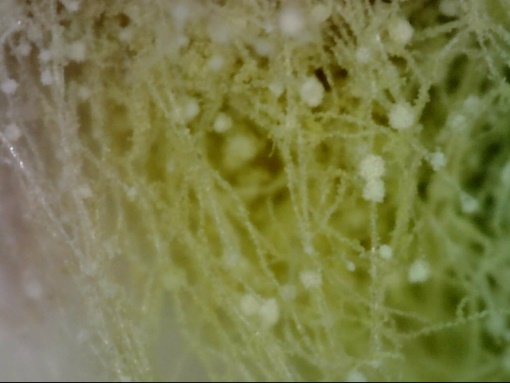

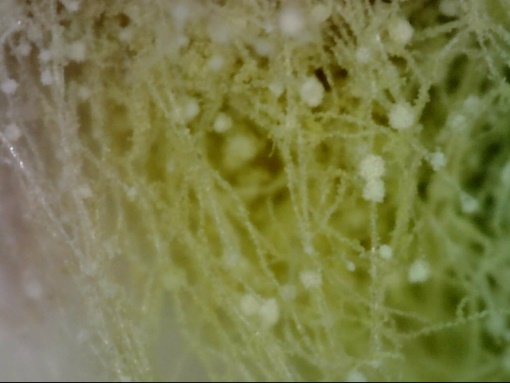

写真1 米麹 蒸した米にコウジキンが生育している

写真2 米に生育するコウジキン

写真3 アイディアあふれる味噌玉

写真1 米麹 蒸した米にコウジキンが生育している

写真2 米に生育するコウジキン

写真3 アイディアあふれる味噌玉

9.科学を社会に伝えるために、特に工夫していること・意識していることは何ですか?

酵素の概念は、小学時代では、唾液のアミラーゼで、詳しくは高校の生物から学ぶ。しかし、目に見えることができないので、その概念を理解することはできない。そこで、デンプンなどの分解を可視化すること、あるいは酵素を固定化することで物体化した酵素の反応を観察できるようにして小学生でもわかるようにする。また、地域の食材である味噌について理解を深めるために、その製造に欠かせないコウジキンの役割を酵素の視点から説明する。

これによって単に食育で学ぶ和食材の一つである「みそ」だけでなく、科学的な理解から「みそ」の熟成や製造を、専門用語を使わずに、わかりやすく説明する。

これによって単に食育で学ぶ和食材の一つである「みそ」だけでなく、科学的な理解から「みそ」の熟成や製造を、専門用語を使わずに、わかりやすく説明する。

10.その他、アピールポイントなど、ご自由にご記入ください(自由記入欄)

通常の食育では、みそは伝統的食材であることやその地域に根付いていることを学ぶ。ところが、味噌は、自由な形で発展し続けており、古い時代は取り合わせてこなかった肉やトマト、イタリアン料理などにも使用されている。

そこで、子供たちの自由な発想で様々な「みそ汁」や「みそ玉」をつくり、未来へ羽ばたくような味噌の利用につながると考えられる。

そこで、子供たちの自由な発想で様々な「みそ汁」や「みそ玉」をつくり、未来へ羽ばたくような味噌の利用につながると考えられる。