サイエンス・デイ オブ ザ イヤー2024(仙台市長賞)受賞企画概要

1.出展プログラム名

津波からの避難を学ぼう!! ~数値シミュレーションを利用した防災教育~

2.出展団体名

東北学院大学工学部水工学研究室

協力: 東北学院大学工学部バーチャルリアリティ研究室

協力: 東北学院大学工学部バーチャルリアリティ研究室

3.構成員名簿(氏名・学年)

| 氏名 | 役職・学年 |

|---|---|

| 三戸部 佑太 | 准教授 |

| 小松 翼 | 4年生:開発 |

| 佐々木 舶斗 | 4年生:開発 |

| 加藤 祥太 | 4年生:運営 |

| 志田 晃一 | 4年生:運営 |

| 山内 柊翔 | 4年生:運営 |

| 渕向 貫太 | 4年生(バーチャルリアリティ研究室):運営協力 |

4.受賞コメント(約400字)

この度は仙台市長賞をいただき、大変光栄に感じております。今回の出展では、津波避難を体験するゲームを開発し、多くの方に体験いただきました。事前にハザードマップを見ておくこと、避難経路を考えておくことの大切さは色々なところで伝えられており、言葉として聞く機会は増えてきていると思います。一方で、その大切さを実感できるような機会はなかなかありません。そこで、ゲームの中ではありますが、何も知らない状態での避難と事前に知識がある状態での避難を体験してもらい、その差を実感してもらうことを目指しました。今回の展示が、体験してくれた皆さんやそのご家族が津波&避難について目を向けるきっかけとなり、更なる学びにつなげていただけるとうれしく思います。

開発を始めたばかりの発展途上のものではありましたが、今回このように評価いただけたことは大変うれしく、これを励みに更なる改良を進め、多くの方に触れていただけるように活動を進めていきたく思います。

開発を始めたばかりの発展途上のものではありましたが、今回このように評価いただけたことは大変うれしく、これを励みに更なる改良を進め、多くの方に触れていただけるように活動を進めていきたく思います。

5.プログラム紹介文

私たちは、正しい防災知識を楽しく学べる防災ゲームの開発を行っています。

このゲームでは、津波発生時の避難行動に着目し、どのようなことに気を付ければいいのか考え、感じてもらうことを目標としています。

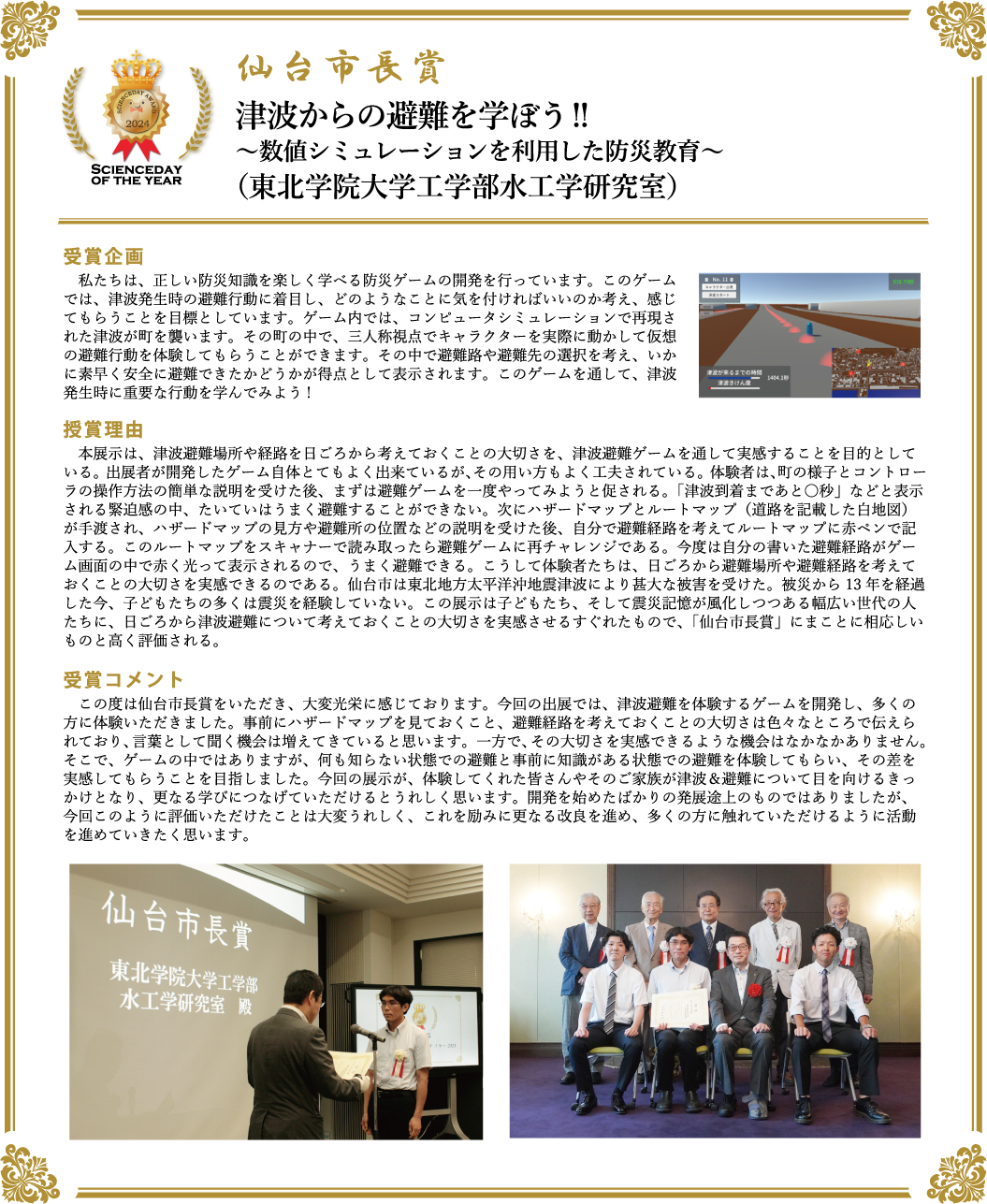

ゲーム内では、コンピュータシミュレーションで再現された津波が町を襲います。その町の中で、三人称視点でキャラクターを実際に動かして仮想の避難行動を体験してもらうことができます。その中で避難路や避難先の選択を考え、いかに素早く安全に避難できたかどうかが得点として表示されます。このゲームを通して、津波発生時に重要な行動を学んでみよう!

このゲームでは、津波発生時の避難行動に着目し、どのようなことに気を付ければいいのか考え、感じてもらうことを目標としています。

ゲーム内では、コンピュータシミュレーションで再現された津波が町を襲います。その町の中で、三人称視点でキャラクターを実際に動かして仮想の避難行動を体験してもらうことができます。その中で避難路や避難先の選択を考え、いかに素早く安全に避難できたかどうかが得点として表示されます。このゲームを通して、津波発生時に重要な行動を学んでみよう!

6.趣旨・ねらい(どのようなことをねらいとして、出展内容を考えましたか?)

私たちの研究室では、大人から子供まで様々な人々が楽しみながら正しい防災知識を得ることができるツールの開発を目指して、研究を進めています。コンピュータ上で津波の動きを再現する数値シミュレーション技術は、実際の防災・減災対策の検討には欠かせない技術となっていますが、その有用性や利便性の一方で、高度な知識・技能がないと使うことができません。そこで、数値シミュレーション技術を誰しもが簡単に触れるようなプラットフォームに落とし込み、一般の人々が気軽に体験できるようにすることで、専門家や技術者たちと同じような環境で能動的に学べる場を提供することをねらっています。

これまでは技術者側の視点に立って町を守ることを目指すゲームの開発を行ってきましたが、小さな子供を含む様々な年代の方に簡単に触って学んでいただけるツールを目指して、新たに避難者視点のゲームの開発を始め、その出展を行うこととしました。

今回出展するゲームでは、津波やそれに対する避難の方法について予め知っておくことの大事さを”実感”してもらうことをテーマとしています。ハザードマップの普及や学校・ワークショップ等での防災教育など、津波に対する避難経路や避難場所を予め知っておくことの重要性を周知する機会は作られていますが、その大事さを”実感”するような機会はなく、本当にその大事さを理解して日々の備えにつなげられている人は多くないのではないでしょうか?この出展では、津波や避難経路の情報がない中での避難と、予め避難経路を考えた上での避難の2通りをゲームの中で体験してもらい、2回の体験の差として、避難経路を事前に知っておくことの大事さを”実感”してもらうことを目指しました。

これまでは技術者側の視点に立って町を守ることを目指すゲームの開発を行ってきましたが、小さな子供を含む様々な年代の方に簡単に触って学んでいただけるツールを目指して、新たに避難者視点のゲームの開発を始め、その出展を行うこととしました。

今回出展するゲームでは、津波やそれに対する避難の方法について予め知っておくことの大事さを”実感”してもらうことをテーマとしています。ハザードマップの普及や学校・ワークショップ等での防災教育など、津波に対する避難経路や避難場所を予め知っておくことの重要性を周知する機会は作られていますが、その大事さを”実感”するような機会はなく、本当にその大事さを理解して日々の備えにつなげられている人は多くないのではないでしょうか?この出展では、津波や避難経路の情報がない中での避難と、予め避難経路を考えた上での避難の2通りをゲームの中で体験してもらい、2回の体験の差として、避難経路を事前に知っておくことの大事さを”実感”してもらうことを目指しました。

7.具体的な出展内容(6.の目的を実現するために、どのような出展内容としましたか?)

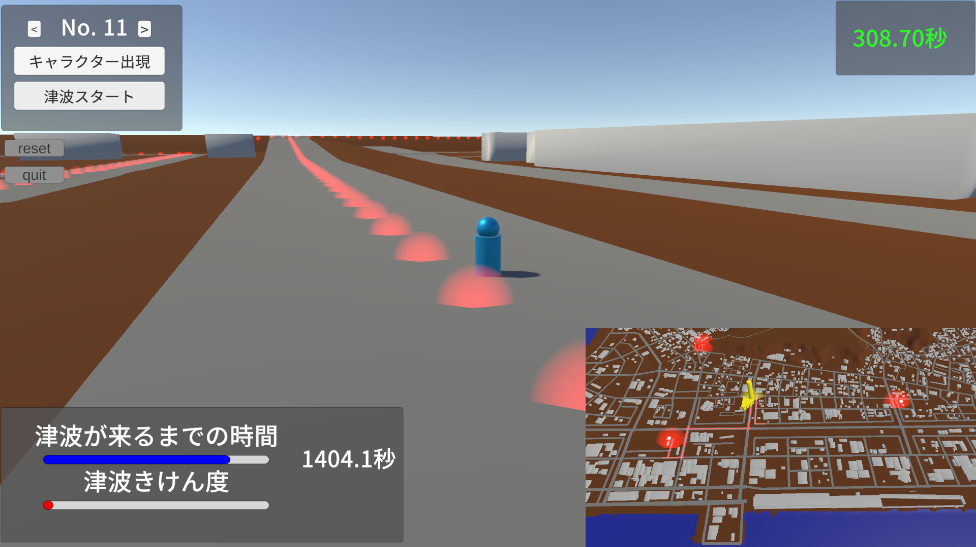

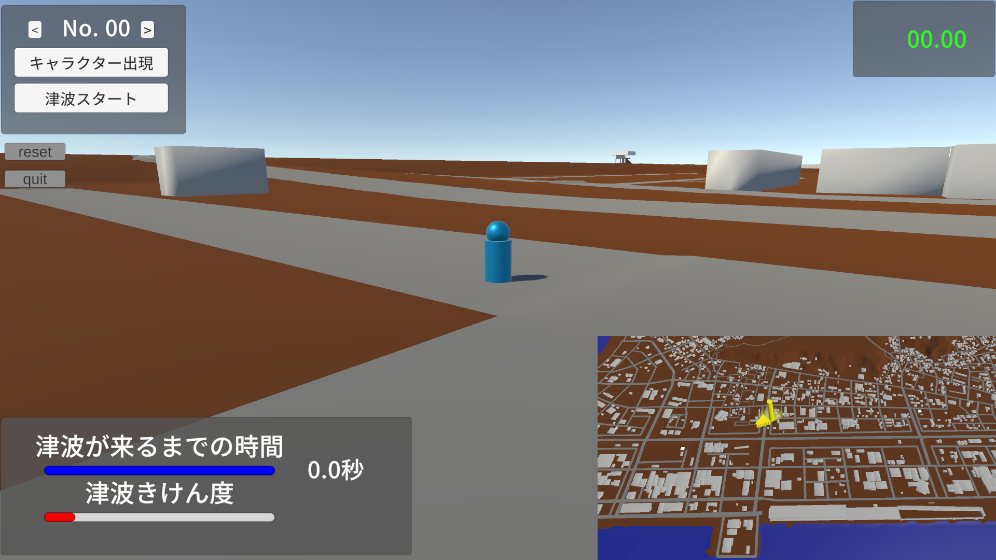

本出展では、ある町の地形や道路状況を参考に作られた、仮想の町の中で、コントローラによってキャラクターを操作して、津波からの避難を体験します(図-1)。

まず1回目として、簡単な町の様子と操作方法の説明だけを行い、すぐに避難を体験してもらいます。安全な避難所の位置や避難経路は知らない状況で周囲を見ながらの避難となるので、この1回目の体験を通して、何も知識がない状況での避難の難しさを感じてもらうことを意図しています。

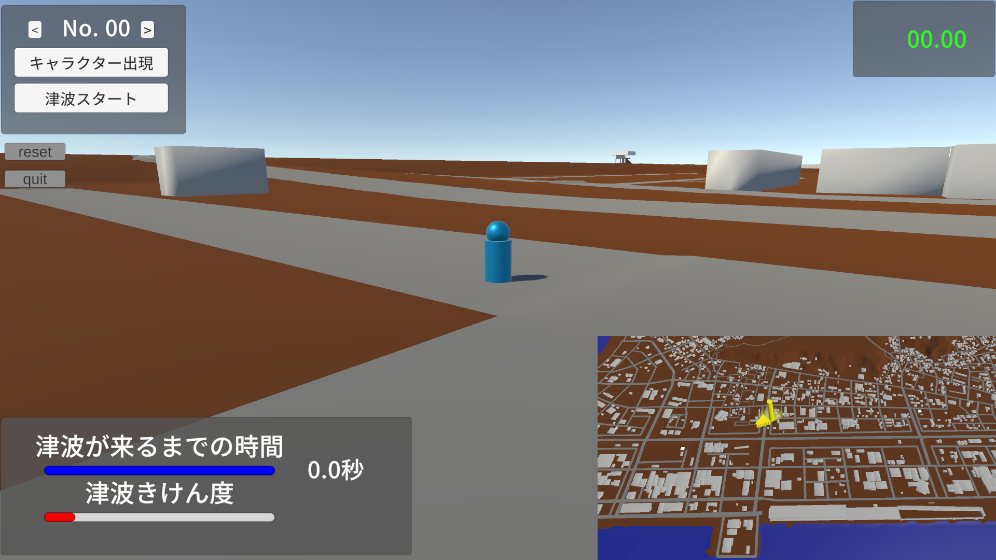

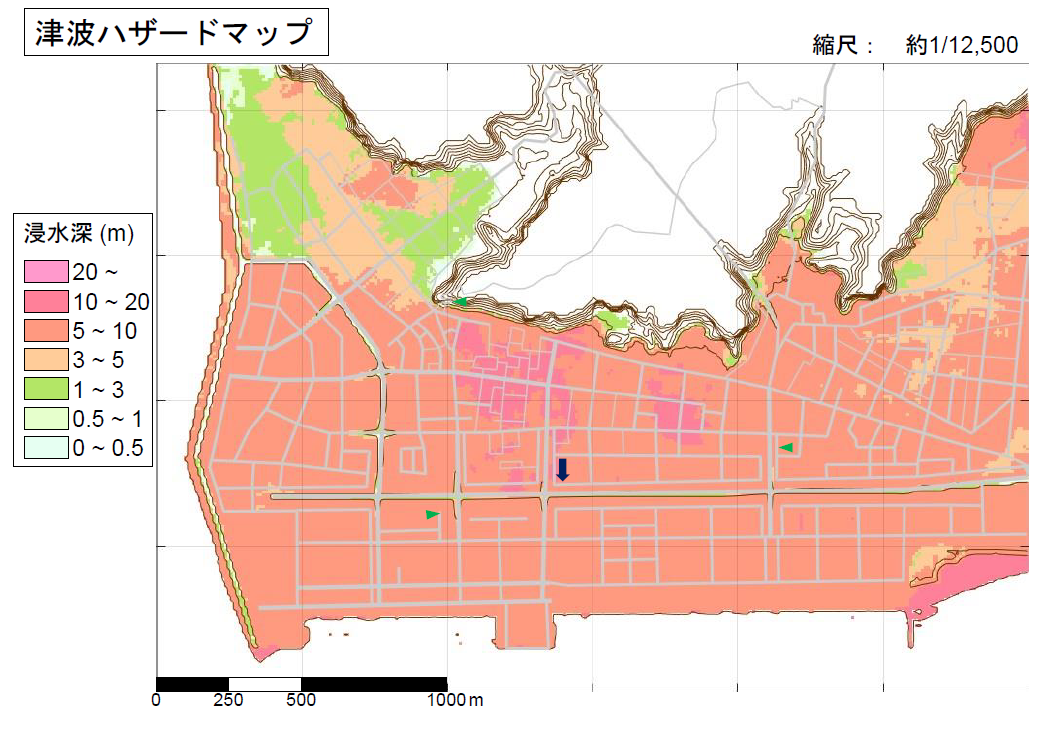

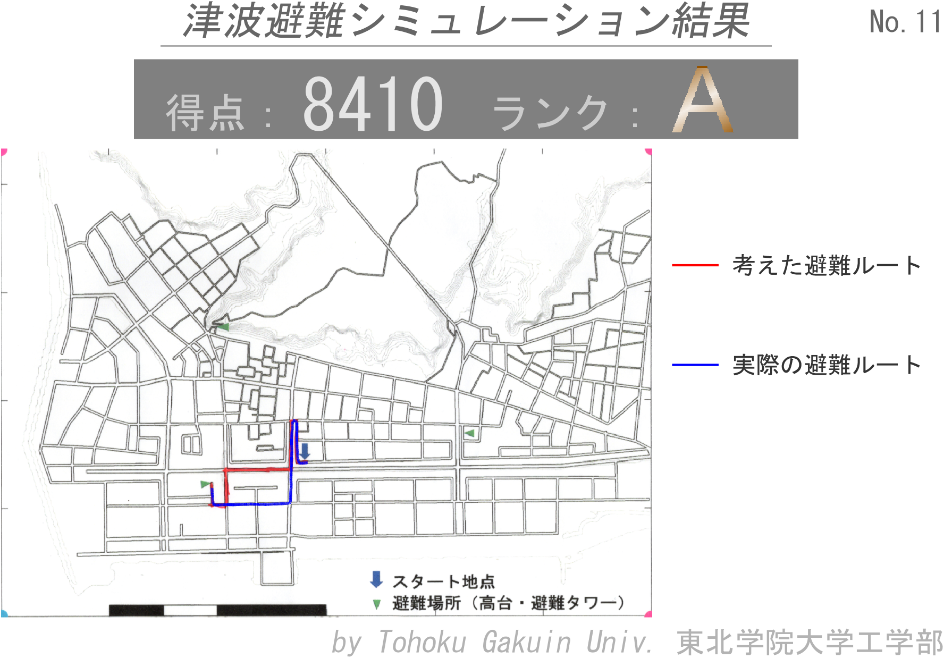

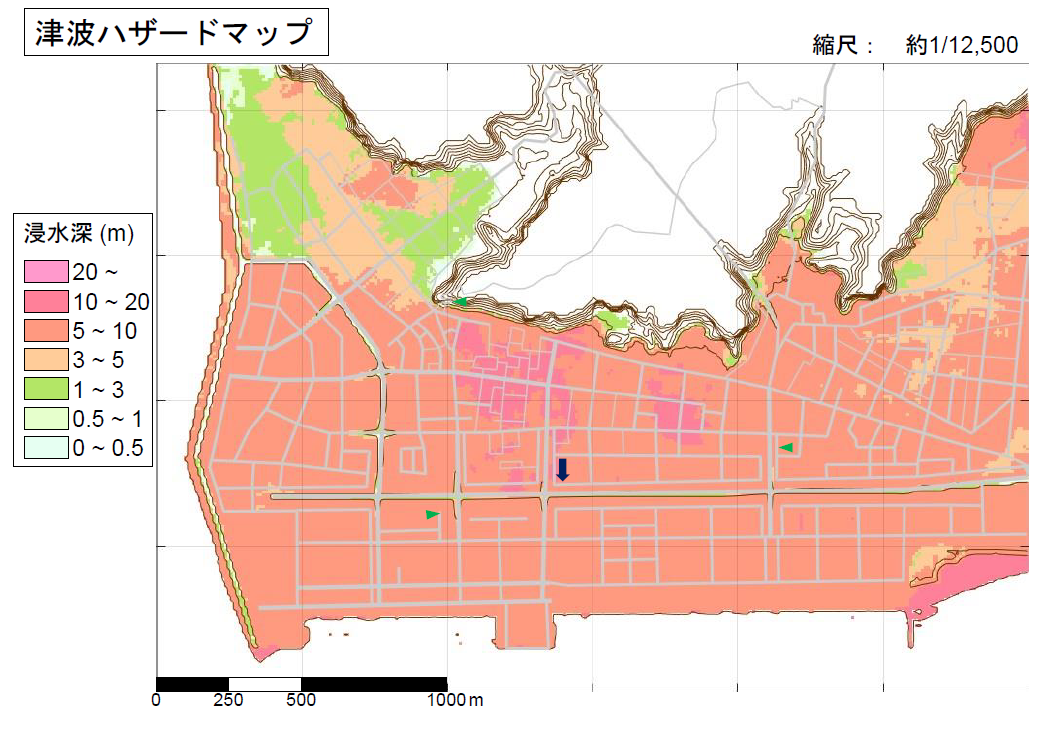

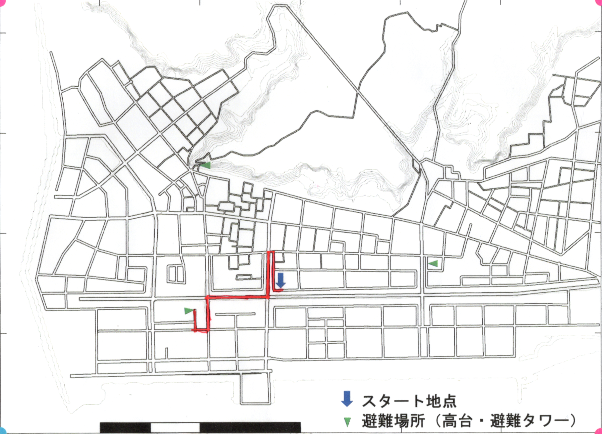

次に、ハザードマップとルートマップ(道路を記載した白地図)を体験者に渡し、ハザードマップの見方や避難所の位置などを説明します(図-2)。その後、体験者本人に避難経路を考えてもらい、それをルートマップの中に赤ペンで記入してもらいます。

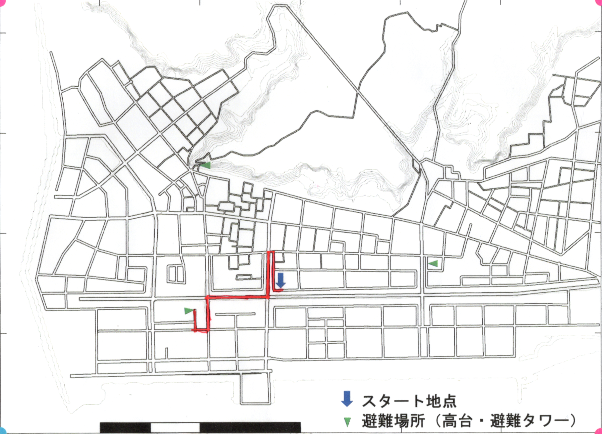

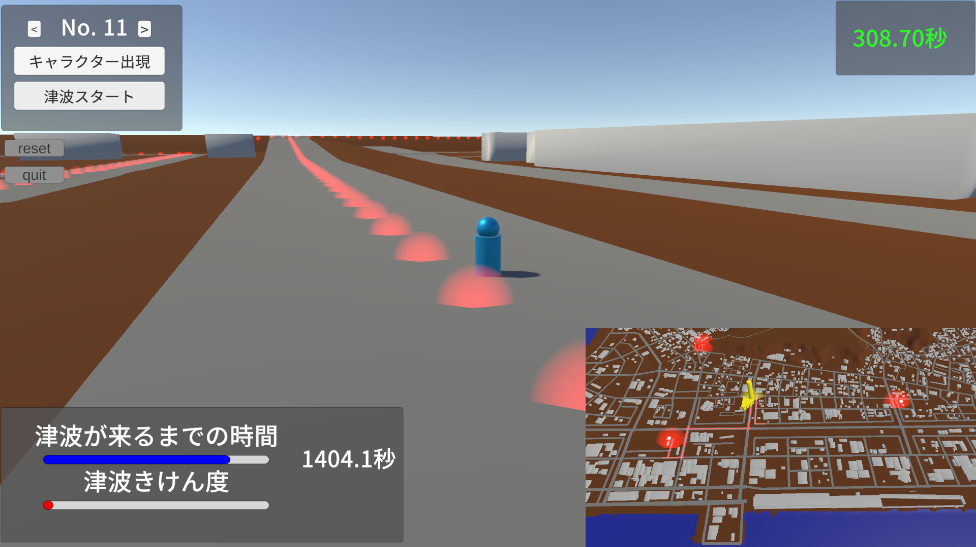

ルートの記入が終わったら、記入済みのルートマップをスキャナーで読み取り、避難経路の情報を自動で読み取ります。読み取った避難経路は、ゲーム画面の中で赤く光って表示されます(図-3)。この状態で2回目の避難を体験してもらうことで、避難所の位置や経路を知っている場合の避難を体験してもらいます。本来は避難場所や避難経路を事前に覚えておくことになりますが、この出展では短時間かつ初めて見る町での避難になるので、赤く光る表示によって避難経路を知っている状況を再現しようと試みています。

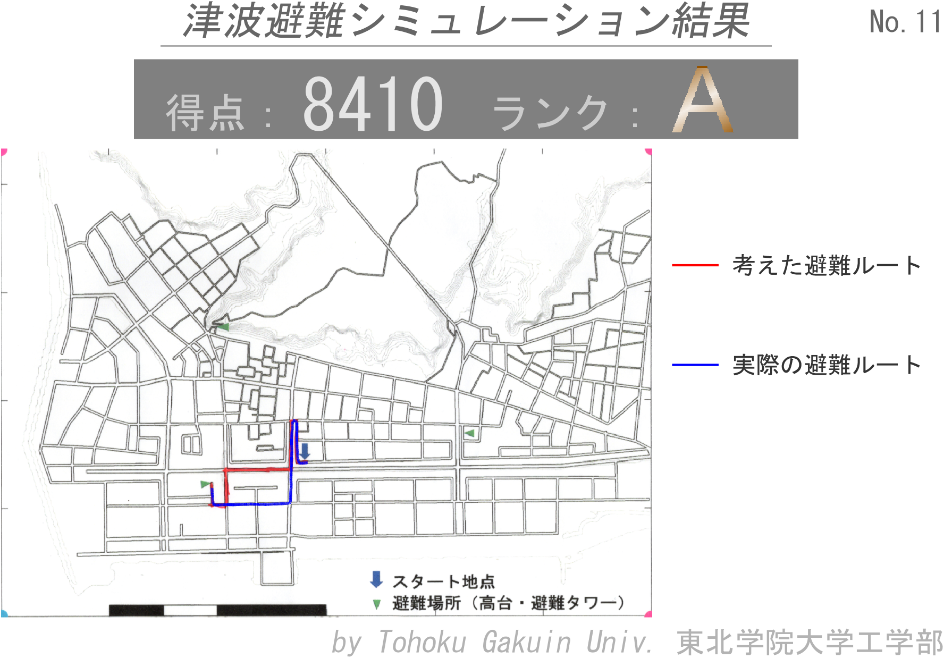

ゲームの終了(避難の完了もしくは失敗)時に、避難経路と得点を示した結果シートを印刷して配布します(図-4)。得点は、避難中に時間経過とともに増加する「津波きけん度」に応じて計算します。津波が来るまでの時間が短くなるほど「津波きけん度」の増加スピードが上がるように設定することで、より短時間かつ安全な経路で避難することで高得点が得られる仕組みとしました。2回の避難体験によって、避難経路を知っておくことの大事さを実感してもらうことが第一の目的ですが、避難経路の選び方や行動の早さについても目を向けてもらうことを期待して得点化を行うこととしました。

8.出展内容を説明する写真や図(1点以上)

図-1 1回目の避難体験時の画面の例

図-2 配布するハザードマップ(左)とルートマップ(右)

図-3 2回目の避難体験時の画面の例(記入した避難経路を赤く表示)

図-4 印刷&配布する結果シートの例

図-1 1回目の避難体験時の画面の例

図-2 配布するハザードマップ(左)とルートマップ(右)

図-3 2回目の避難体験時の画面の例(記入した避難経路を赤く表示)

図-4 印刷&配布する結果シートの例

9.科学を社会に伝えるために、特に工夫していること・意識していることは何ですか?

①能動的な学びの場の提供

自ら考えて、自らの手を動かして、体験・体感することが学びの中での大事な要素だと考えています。情報を受け取ることが主体ではなく、自ら取り組むことで知識や理解につなげていけるような内容・場を作ることを意識しています。

②楽しんで取り組める工夫

災害や防災・減災について学ぶことは真面目・真剣に取り組むことになりがちですが、興味を持ったり、学んでいくきっかけとなるためには、楽しさ、という要素も大事だと思います。ゲームという形にしたり、直感的に触れるものにすることで、気軽に楽しく触れるものを目指しています。また、一つの答えに誘導するのではなく、複数の選択肢から自分で考えて行動を決めていく形にすることで、考えることの大事さ・楽しさを感じられるように意識しています。

③子供から大人まで様々な人が学べる工夫

コントローラによる操作や赤ペンでのルート記入など、簡単な操作・作業で体験できるようにすることで、年齢に関係なく様々な人が触ることができるように工夫しました。また、体験する子供と一緒に,同伴している保護者の方々にとっても学びの場になるように、保護者への問いかけ・説明も併せて行うようにしています。

④体験後の更なる学びにつなげるための工夫

この出展の中での体験で終わるのではなく、その後の更なる学びにつながることが大事だと考えています。結果シートの印刷・配布により体験してもらったことを形に残す工夫や、体験後に自分の住んでいるところがどうなっているか調べてみよう、という声かけをすることで、家に帰った後に学びを続けてもらうように意識しています。

自ら考えて、自らの手を動かして、体験・体感することが学びの中での大事な要素だと考えています。情報を受け取ることが主体ではなく、自ら取り組むことで知識や理解につなげていけるような内容・場を作ることを意識しています。

②楽しんで取り組める工夫

災害や防災・減災について学ぶことは真面目・真剣に取り組むことになりがちですが、興味を持ったり、学んでいくきっかけとなるためには、楽しさ、という要素も大事だと思います。ゲームという形にしたり、直感的に触れるものにすることで、気軽に楽しく触れるものを目指しています。また、一つの答えに誘導するのではなく、複数の選択肢から自分で考えて行動を決めていく形にすることで、考えることの大事さ・楽しさを感じられるように意識しています。

③子供から大人まで様々な人が学べる工夫

コントローラによる操作や赤ペンでのルート記入など、簡単な操作・作業で体験できるようにすることで、年齢に関係なく様々な人が触ることができるように工夫しました。また、体験する子供と一緒に,同伴している保護者の方々にとっても学びの場になるように、保護者への問いかけ・説明も併せて行うようにしています。

④体験後の更なる学びにつなげるための工夫

この出展の中での体験で終わるのではなく、その後の更なる学びにつながることが大事だと考えています。結果シートの印刷・配布により体験してもらったことを形に残す工夫や、体験後に自分の住んでいるところがどうなっているか調べてみよう、という声かけをすることで、家に帰った後に学びを続けてもらうように意識しています。

10.その他、アピールポイントなど、ご自由にご記入ください(自由記入欄)

今回の出展内容は、今年度から新たに開発を始めたゲームを使った出展です。内容的にも見た目的にもまだまだシンプルな内容ですが、様々な場での使用を考えて、改良・発展を進めていきたいと考えています。今後も様々な機会に出展していきたいと思いますので、応援をよろしくお願いいたします。